Loading... Please wait...

Loading... Please wait...訂閱 CULTURE-ON

- Home

- TALKS 編者的話

- 2025年8月

2025年8月

文: Edgi |2025.8.27

圖: YouTube截圖 / Racing Post (Edward Whitaker)

播舊戲,救票房? / 華人世界啟示錄 楊德昌 / 求神問卜問AI

《一一》

|

2025年真是火運之年,除了大大小小的預言疑幻似真,是非與意外頻生,還有真的是人類科技大改革之年(媲比工業革命?),AI 平台愈見百花齊放,普及易用。

|

|

有人告訴自己怎麼做便跟著做,不用思考,你說多好呢。AI如何用於高層次事務上就留給專家解構,至於喜歡求神問卜問know-how是人的天性,肯定的是,AI很符合普羅大眾的心意。關於這點,三十年前的楊德昌在電影中已娓娓道來。

|

|

最近重演4K修復版《一一》,人氣旺,票房好,個別場次更全院滿座,長做長有。如果版權可以的話,未來播多點舊戲會否更能帶動戲院業? 不過說實話,《一一》只是將其過去作品集各家之大成而來,就是裝飾得更圓潤,讓更多觀眾/國際評審明白,果然、終於拿下了康城影展導演獎。《一一》是主流風味,相較平易近人。大概,真正被楊德昌電影吸引的人,最喜歡的未必是《一一》。之不過,人到中年兼且被家事洗禮過的,對《一一》這個戲名有點感觸。一旦家有煩事,抑或人生風浪,真的會如其英文片名 A One and A Two的,停不了的一單又一單的事件接踵而來。A One and A Two,來自爵士樂的音樂術語,戲中節奏明快的家庭日常也像爵士樂環環相連層層推進,家族問題相繼爆煲,結果就是 -- 一不離二、二不離三,俗語有云衰開有條路,然後橫跨三代人的家事、公事與情事,都鋪天蓋地的給翻出來了。有網民留言問為什麼戲名叫《一一》,他實在太幸福了吧。

|

|

戲院看過《一一》後,忍不著補看其他未看過的楊德昌電影。

|

《青梅竹馬》

|

如前篇所述,個人認為最有味道加最強組合一定是蔡琴加侯孝賢的主演的《青梅竹馬》,本就是「台北三部曲」的前傳。《海灘的一天》最古早味,楊氏人生暗黑之探討與無奈,一次過在片末爆破。早在《海》片,楊導已對於戲中人物為何產生悲劇、傷心,而給出了答案 -- 就是沒有做自己。可能對台灣歷史了解不足,《恐怖分子》與《牯嶺街少年殺人事件》看後沒怎麼的評價。港資有份參與的《恐怖分子》,氣味太熟悉,唯一一部不算很大感覺的楊德昌電影。亮點有香港都會女性代表繆騫人演出,典型香港中產美態與台北市互相折射。《牯嶺街少年殺人事件》當然震撼,只是真的未夠班去看懂。去到台北三部曲就開始易消化了,完全是在《青梅竹馬》裡說得太隱晦的故事點,來到九十年代便盡情解放。雖然第一部的《獨立時代》對白太流於舞台劇,去到《麻將》加入大量英語對白增加國際感簡直是造作,似是為著國際影展的企圖而設。總之台北三部曲的前兩部都有其突兀的地方,A one and A Two and A Three,來到第三部曲的《一一》終於顯得渾然天成,值得鼓掌。 |

|

楊德昌照射華人世界的深度與廣度,連香港也中槍。一直被劇照所誤,以為《麻將》是台灣青年電影。原來一個來自香港、代表紙醉金迷的吳家麗才是主線啊。滿口英語、功利攀附、虛情假意,在對岸的鏡頭中表露無遺,也確切表明是反面教材。

|

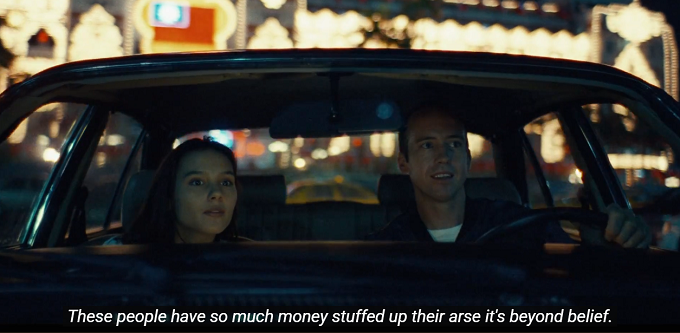

《麻將》

|

除了對紙醉金迷進行思辨,對人性的捉弄也機心滿滿,堪稱最「壞」的楊德昌電影。《麻將》中多番強調人是喜歡被告訴去做甚麼的,那就不是自己的責任了。因為人,不想負責任。《一一》尋找救世金主的過程,《青梅竹馬》把生活寄望於長女,異曲同工。 |

|

忽然想起美國人生導師Brian Tracy 的人生急救法 -- 只要預到任何難題,對自己說三聲: “I am responsible to myself, I am responsible to myself, I am responsible to myself.” 潛意識便會開啟,讓你的人生由自己重新導航。

|

|

失去了自我啟航的能力,何其可怕。由城市的發展到生涯規劃,只要說得振振有詞,聽者信之,操控者便能成事了。伸延到今天的AI,科技進步但人性沒有改變,人們依然喜歡做被告訴的一方,楊德昌的視野依然健在。

|

|

暴力連連,抑鬱滿滿的新聞,難道就是楊德昌電影主人公的現實版? 電影中,只要一生人中做事都是做給人看的,忽略自身感覺的,似乎都難以Happy Ending。

|

|

AI昌明,但有些事還是要人手操作。執筆之際,作為票房保證的舊電影 -- CineFan電影節發燒友的David Lynch大衛連治環節又誓必搶飛。而我憑AI 推介,在上星期的英國賽事中嬴馬的金額 (AI 真係好Firm 咁叫我用上場跑包尾的「古鎮驕子」做膽,最後真係嬴左),現全數撥入電影票房了。

|

送上「古鎮驕子」好Firm咁嬴馬嘅相 :